最近、私もそうなんですが、在宅ワークが増えたり、限られたスペースを有効活用したいと思う方が増えていますよね。特に一人暮らしや自分の趣味の部屋に、大きな冷蔵庫は置けないけど、キンと冷えた飲み物やちょっとしたおやつ、あるいは化粧品などを手元に置いておきたい…そんな時、コンパクトなミニ冷蔵庫が本当に便利なんです。私が以前、まさに同じ状況で色々調べた経験から言うと、昔のミニ冷蔵庫って「冷えればいいや」くらいのシンプルなものが多かったですが、今のモデルは本当に進化がすごいんですよ。デザイン性はもちろんのこと、驚くほど静かなものや、省エネ性能に優れていて電気代を気にせず使えるもの、さらにはAI搭載で中身を管理してくれるスマートなタイプまで登場しています。正直、私が求めていたものが全て詰まっているんじゃないかと思うくらい、選択肢が広がっているんです。これからの時代、個人のライフスタイルに寄り添うパーソナル家電としての需要は、ますます高まっていくと予測できます。スペースの問題や電気代の心配、そしていざ買ってみて「これじゃない!」と後悔しないためにも、賢い選び方を知っておくことは大切ですよね。それでは、このコンパクトな逸品選びの全てを正確に掘り下げていきましょう。

それでは、このコンパクトな逸品選びの全てを正確に掘り下げていきましょう。

限られたスペースを最大限に活かす!理想の容量とサイズ選び

ミニ冷蔵庫を選ぶ上で、まず最初に考えなければならないのが「どこに置くか」と「何をどれくらい入れたいか」ですよね。これが明確でないと、せっかく購入しても「あれ、思ったより入らないな」「ここには大きすぎる」といった後悔に繋がりかねません。私が一人暮らしの友人の引っ越しを手伝った際、彼女は部屋のレイアウトを考慮せずデザインだけで選んでしまい、結局置き場所に困っていたんです。そんな経験から、私はまず徹底的に設置場所の採寸をすることをおすすめしています。横幅はもちろん、奥行き、そして上部の放熱スペースまでしっかり確保できるかを確認するんです。次に容量ですが、「ちょっとした飲み物だけなら5~10リットルで十分かな」と思いがちですが、実際にはその「ちょっと」が意外と増えるものです。ペットボトル数本と、ゼリーやチョコレート、あとは化粧品といった具合に。私自身、最初は10リットル程度のものを使っていたのですが、夏場にはスポーツドリンクやアイスクリームも入れたくなって、すぐに手狭になってしまいました。後から買い直す手間や費用を考えると、少し大きめの15~20リットルあたりを検討する方が、結果的に満足度は高くなる傾向にあると感じています。特に、宅飲みをする機会がある方や、日常的にサプリメントや医薬品を冷やしておきたい方は、余裕を持った容量選びが賢明です。

1.1 自分のライフスタイルに合った容量は?

ミニ冷蔵庫の容量は、用途によって最適なサイズが大きく変わります。例えば、寝室に置いて寝る前の水分補給や薬の保管がメインなら、5リットル程度の超小型でも事足りるでしょう。私が友人のゲストルーム用に選んだのは、まさにこのタイプで、本当に必要最低限の飲み物だけを冷やすのに重宝していると聞きました。しかし、リモートワーク中にデスクサイドに置いて、一日を通して飲み物や軽食を手元に置きたい場合は、10リットルから20リットルくらいが理想的です。このクラスになると、500mlのペットボトルが何本も入り、お弁当や小さなデザートまで収納できるようになります。私は以前、仕事中に何度もキッチンへ行くのが面倒で集中力が途切れてしまうことがあったのですが、デスク横にミニ冷蔵庫を置いてから、その手間がなくなり、作業効率が格段に上がったのを実感しています。何を、どれくらいの頻度で、どのくらいの量を冷やしたいのか、具体的にイメージしてみることが、後悔のない選択に繋がりますよ。

1.2 設置場所のデッドスペースを測る重要性

ミニ冷蔵庫を置くスペースは、意外と限られていることが多いですよね。特に一人暮らしのワンルームや、趣味の部屋の一角では、ちょっとした隙間を有効活用したいと思うはずです。ここで私が強くお伝えしたいのは、安易にカタログスペックだけを見て決めるのは危険だということ。実際にメジャーを使って、設置を考えている場所の「幅」「奥行き」「高さ」を正確に測ってください。さらに重要なのが、放熱スペースの確保です。冷蔵庫は、内部の熱を外に逃がすことで冷たさを保っています。そのため、壁にぴったりくっつけたり、周囲を物で囲んでしまうと、放熱がうまくいかず冷却効率が落ちたり、最悪の場合故障の原因になることもあります。メーカーによって推奨される放熱スペースは異なりますが、一般的には背面や左右に数センチ、上部には10センチ程度のゆとりが必要とされています。購入前にこの空間まで計算に入れることで、「ここに置きたかったのに、入らない!」という悲劇を未然に防ぐことができます。私の経験上、このひと手間を惜しまないことが、設置後の快適さに直結すると断言できます。

快適な暮らしは静寂から!「音」と「電気代」で後悔しないために

ミニ冷蔵庫は、寝室や書斎、リビングの一角など、比較的長時間過ごす場所に設置されることが多いですよね。だからこそ、「音」と「電気代」は、購入後に満足度を大きく左右する重要なポイントになります。私自身、以前に購入したモデルが想像以上に運転音が大きく、深夜の静かな時間帯に「ブーン」という音が耳障りで、なかなか寝付けなかった苦い経験があります。本当にストレスで、結局買い替える羽目になりました。そんな失敗を繰り返さないためにも、購入前には必ず静音性と消費電力の情報をチェックするように心がけています。特に、寝室に置きたいと考えている方は、カタログスペックに記載されている「運転音」のデシベル(dB)数に注目してください。一般的に30dB以下であれば、図書館やささやき声程度の静けさとされており、個人的にはこの数値を目安にするのがおすすめです。また、電気代に関しても見過ごせません。一見すると小さな冷蔵庫だから電気代もたいしたことないだろうと思いがちですが、年間を通して24時間稼働し続けることを考えると、意外と馬鹿にならないランニングコストになります。特に最近の電気代高騰を考えると、少しでも省エネ性能に優れたモデルを選ぶことは、家計に優しいだけでなく、環境への配慮にも繋がります。私の友人は、古い型のミニ冷蔵庫をずっと使い続けていたのですが、最新の省エネモデルに買い替えたところ、月々の電気代が目に見えて下がったと喜んでいました。購入費用だけでなく、長期的な視点で「維持コスト」まで含めて考えることで、より賢い選択ができるはずです。

2.1 寝室や書斎で使うなら「静音設計」が絶対条件

私がミニ冷蔵庫を初めて購入した際、一番後悔したのが運転音でした。特に寝室に置いていたため、夜中にふと目が覚めた時に聞こえるモーター音が気になってしまい、質の良い睡眠がとれなかった時期がありました。あの時の不快感は今でも忘れられません。だからこそ、もしあなたが寝室や集中したい書斎、あるいはSOHOオフィスのような静かな環境でミニ冷蔵庫を使いたいと考えているなら、「静音設計」は絶対に譲れない条件としてリストアップすべきです。多くのメーカーは、製品のスペック表に運転音をデシベル(dB)単位で表示しています。一般的に、25dB以下ならほぼ無音に近いレベル、30dB以下であれば図書館の静けさ程度と言われています。私が次に購入したモデルは28dBと表示されていましたが、実際に使ってみると本当に音が気にならず、隣で寝ていても全く問題ありませんでした。口コミやレビューで実際の使用感をチェックするのも非常に有効です。お店で電源を入れてもらうのは難しいかもしれませんが、展示品がある場合は、少し耳を傾けてみるだけでも参考になるかもしれません。あなたの安眠と集中力を守るためにも、このポイントは徹底的にこだわりましょう。

2.2 電気代を抑えるための省エネ性能チェック

「ミニ冷蔵庫だから電気代は安いだろう」という油断は禁物です。確かに大型冷蔵庫に比べれば消費電力は低いですが、24時間365日稼働し続けることを考えると、年間の電気代は無視できません。私が家電選びで必ずチェックする項目の一つが、この省エネ性能です。各製品には「年間消費電力量」という数値が記載されています。これは1年間でその冷蔵庫がどれくらいの電力を消費するかを示したもので、この数値が低いほど電気代が安く済みます。例えば、年間消費電力量が200kWhのモデルと150kWhのモデルでは、電気代が月に数百円変わってくることもあります。たかが数百円、されど数百円。これを10年使えば数万円の差になりますよね。また、最近ではインバーター制御や高効率コンプレッサーを搭載することで、より省エネ性能を高めたモデルも増えています。初期投資が少し高くなるかもしれませんが、長期的に見れば電気代で元が取れるケースも少なくありません。私の友人は、冷蔵庫を省エネモデルに買い替えてから、家計簿をつけるのが楽しくなったと言っていました。ぜひ、製品選びの際にはこの「年間消費電力量」を比較検討することをおすすめします。

インテリアに溶け込む一台を見つける!デザインと機能性の両立

ミニ冷蔵庫は、その小ささゆえに、部屋の中で意外と目立つ存在になりがちです。リビングや寝室に置くなら、機能性はもちろんのこと、インテリアとしてのデザイン性も妥協したくないですよね。私も以前、機能性だけで選んでしまった結果、部屋の雰囲気に全く合わない無骨なデザインの冷蔵庫を置いてしまい、毎日目にするたびに「うーん…」と考えてしまうことがありました。せっかくこだわってコーディネートした空間に、家電だけが浮いてしまっては残念ですよね。最近のミニ冷蔵庫は、本当にデザインのバリエーションが豊富で、レトロポップなものから、モダンでスタイリッシュなもの、木目調で温かみのあるものまで様々です。自分の部屋のテーマや色合いに合わせて選ぶことで、家電が単なる道具ではなく、空間を彩るおしゃれなアクセントになります。また、デザインだけでなく、扉の開き方(右開き、左開き、両開き)や、中の棚の配置、ドアポケットの有無なども、使い勝手に大きく影響する機能性の一部です。例えば、私が以前使っていたモデルは、ペットボトルを立てて入れられず、常に横倒しにする必要があり、これが意外とストレスでした。こういった細かな点も、購入後に後悔しないためには非常に重要です。実際に店頭で実物を見たり、オンラインストアのレビューで「使い勝手」に関するコメントをチェックしたりするのも良い方法です。デザインと機能性を高次元で両立しているモデルを見つけることで、日々の暮らしがより豊かで快適になること間違いなしです。

3.1 部屋の雰囲気を壊さないスタイリッシュなデザイン

私は以前、デザインよりも価格を優先してミニ冷蔵庫を選んだことがあります。届いてみてガッカリ。機能は十分だったものの、シンプルすぎる上に色も部屋の雰囲気に合わず、正直なところ毎日視界に入るたびに「もっと良いものがあったのでは…」と思っていました。ミニ冷蔵庫は、そのサイズ感ゆえに部屋の中で主張しすぎないと思われがちですが、実は意外と存在感があるものです。だからこそ、自分の部屋のインテリアに溶け込むようなデザインを選ぶことが、長期的な満足度を高める鍵になります。最近のモデルは、本当にデザイン性が高く、まるで家具のような美しい仕上がりのものも増えてきました。木目調のドアで温かみのある空間を演出したり、マットなブラックでモダンな雰囲気を醸し出したり、はたまたカラフルなレトロデザインでポップなアクセントを加えたりと、選択肢は無限大です。私が今使っているミニ冷蔵庫は、まさに部屋のテーマカラーに合わせたモデルで、来客時にも「あれ、この冷蔵庫おしゃれだね!」と褒められることが多く、とても気に入っています。機能性はもちろん大切ですが、毎日目にするものですから、ぜひ「見た目」にもこだわって選んでみてください。

3.2 ドリンク専用?それとも多機能?用途別機能比較

ミニ冷蔵庫を選ぶ際、「何を入れるか」によって必要な機能は大きく変わってきます。私がよく友人たちと話すのが、「やっぱり飲み物がメインだよね」という意見と、「いやいや、化粧品や薬も冷やしたい!」という意見の対立です。例えば、デスクワーク中にコーヒーやエナジードリンクを冷やしておくのが目的なら、シンプルなドリンク専用の小型モデルで十分でしょう。こういったタイプは、内部の棚がボトル収納に特化していたり、ドアポケットに細い缶を立てて入れられたりするなど、効率的な収納が可能です。一方で、私のように、飲み物だけでなく、フェイスパックや美容液、常温保存では品質が落ちるサプリメント、さらには非常時のために少しばかりの保存食も入れておきたいとなると、話は変わってきます。この場合、庫内の棚が可動式で高さ調整ができたり、小さな引き出しが付いていたりする多機能モデルが非常に便利です。実際に私が使っているモデルは、卵パックも収納できる専用のスペースがあったり、小さな製氷皿が付属していたりして、想像以上に活用の幅が広がりました。購入前に、具体的にどんなものを入れたいのかをリストアップし、それに合わせて必要な機能を絞り込んでいくことが、失敗しないための秘訣です。

「冷える」だけじゃない!冷却方式ごとの賢い選び方

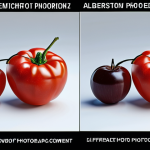

ミニ冷蔵庫と一口に言っても、その「冷やす仕組み」にはいくつかの種類があるのをご存知ですか?主なものとして、「コンプレッサー式」と「ペルチェ式」が挙げられます。私も以前は「冷えれば何でもいいや」と考えていたのですが、それぞれの冷却方式にはメリット・デメリットがあり、用途や設置場所によっては、この違いが使用感に大きく影響することを学びました。例えば、寝室に置くなら静音性が命だし、消費電力を抑えたいなら省エネ性能も重要。これらのニーズは、冷却方式によって得意不得意があるんです。私の場合、最初に購入したペルチェ式のモデルは非常に静かで満足していたのですが、夏場の外気温が高い時には思ったほどキンキンに冷えず、少し物足りなさを感じました。その経験から、次に購入する際はそれぞれの特性をしっかり理解した上で選ぶようになりました。

4.1 それぞれのメリット・デメリットを徹底解説

ミニ冷蔵庫の冷却方式は、主に「コンプレッサー式」と「ペルチェ式」の2種類に分けられます。

1. コンプレッサー式

- メリット:

- 高い冷却能力: 大型冷蔵庫と同じ仕組みで、庫内をしっかりと、そして急速に冷やすことができます。夏場の暑い時期でも、飲み物をキンキンに冷やしたいなら断然こちらがおすすめです。私が以前使っていたコンプレッサー式のモデルは、設定温度に達するまでの時間が驚くほど速く、急な来客時にもすぐに冷たい飲み物を提供できて非常に助かりました。

- 省エネ性能: 熱交換効率が高く、長時間使用する際の電気代を抑えられます。初期費用は高めでも、ランニングコストを考えると経済的です。

- 外気温の影響を受けにくい: 周囲の温度が高くても、安定した冷却性能を保ちやすいのが特徴です。

- デメリット:

- 運転音: モーターやファンが稼働するため、ペルチェ式に比べて運転音が大きくなりがちです。寝室など静かな場所に置く場合は、この点がネックになる可能性があります。私のように音に敏感なタイプだと、夜間にこの音が気になることがあります。

- 振動: わずかながら振動が発生することがあります。

- 本体サイズと重量: ペルチェ式に比べて、やや大きく重くなる傾向があります。

2. ペルチェ式

- メリット:

- 静音性: モーターやファンがないため、動作音が非常に静かです。ほとんど音がしないので、寝室や書斎に最適です。私が最初に購入したミニ冷蔵庫がペルチェ式で、その静かさには本当に感動しました。夜中でも全く音が気にならず、安眠を妨げられることはありませんでした。

- 軽量・コンパクト: 構造がシンプルで部品点数が少ないため、本体が軽く、持ち運びがしやすいです。設置場所を頻繁に変えたい人には向いています。

- 振動がない: 駆動部がないため、振動が全くありません。

- デメリット:

- 冷却能力: コンプレッサー式に比べて冷却能力が劣ります。特に外気温が高い夏場は、設定温度まで十分に冷えないことがあります。私はこの点で一度後悔した経験があります。

- 省エネ性能: 冷却効率があまり高くないため、電気代がコンプレッサー式よりも高くなる傾向があります。

- 外気温の影響を受けやすい: 周囲の温度によって冷却性能が左右されやすいです。

このように、どちらの方式にも一長一短がありますので、ご自身の使い方や設置場所の環境に合わせて最適なものを選ぶことが非常に重要です。

4.2 私が実際に使って感じた冷却効率の違い

私が最初に購入したミニ冷蔵庫はペルチェ式でした。当時、寝室に置きたかったので、何よりも静音性を重視して選びました。実際に使ってみると、その静かさには本当に驚かされ、夜中に音が気になることは一切ありませんでした。しかし、夏になり、外気温が30℃を超えるような日が増えると、庫内の飲み物が「ひんやり」とはするものの、「キンキンに冷えている」というレベルにはなりませんでした。特に、冷たいものがすぐに飲みたい時や、アイスクリームを少しだけ保存したい時には、正直なところ物足りなさを感じていました。そこで、次に購入したのはコンプレッサー式のモデルです。こちらはペルチェ式に比べるとわずかに運転音はするものの(もちろん、うるさいと感じるほどではありません)、その冷却能力には目を見張るものがありました。どんなに暑い日でも、庫内の飲み物はしっかりと冷え、まるで大型冷蔵庫から出したかのような冷たさでした。この経験から、もしあなたが飲み物を徹底的に冷やしたい、あるいは夏場でも安定した冷却性能を求めるのであれば、多少の音を許容してでもコンプレッサー式を選ぶべきだと強く感じています。逆に、静音性が最優先で、そこまでキンキンに冷やす必要がないのであれば、ペルチェ式でも十分に満足できるでしょう。

| 冷却方式 | 主な特徴 | メリット | デメリット | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|---|

| コンプレッサー式 | 大型冷蔵庫と同じ仕組み | 高い冷却能力、省エネ、外気温に強い | 運転音がやや大きい、本体が重い | しっかり冷やしたい、電気代を抑えたい、オフィスやリビング |

| ペルチェ式 | 電子冷却、モーター・ファンなし | 非常に静音、軽量・コンパクト、振動なし | 冷却能力が低い、外気温に左右されやすい、消費電力高め | 静音性重視、寝室、短期利用、化粧品保管 |

価格帯別でわかる!あなたの予算に最適なミニ冷蔵庫はこれ

ミニ冷蔵庫を選ぶ際、やはり予算は非常に重要な要素ですよね。市場には数千円で手に入る手軽なモデルから、数万円する高機能・高デザインモデルまで、幅広い価格帯の製品が存在します。私もこれまで何台かミニ冷蔵庫を検討してきましたが、安さだけで選んで後悔したこともあれば、少し奮発して購入したものが期待以上に活躍してくれたこともあります。大切なのは、「自分の予算内で、どこまでの機能や品質を求めるか」を明確にすることです。単に安価なものを選ぶと、静音性が悪かったり、冷却能力が期待外れだったり、すぐに壊れてしまったりするリスクもゼロではありません。一方で、無理に高価なモデルを選ぶ必要もありません。自分の用途に合わないオーバースペックな機能に余計な費用をかけるのはもったいないですよね。例えば、単に化粧品を冷やすだけなのに、高性能なコンプレッサー式を選ぶ必要はないかもしれません。私の経験から言うと、価格と性能のバランスが取れた「中間価格帯」のモデルに、掘り出し物が多いと感じています。この価格帯であれば、基本的な冷却性能や静音性はクリアしつつ、デザイン性やプラスアルファの機能も期待できることが多いです。購入前に、自分の許容できる予算範囲を決め、その中で最もニーズに合致するモデルを比較検討することが、賢い選択に繋がります。

5.1 コスパ重視から高級モデルまで

ミニ冷蔵庫の価格帯は本当にピンキリで、正直、何を選べばいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。私が最初にミニ冷蔵庫を探した時は、とにかく安価なものに目が行きがちでした。

1. コスパ重視の入門モデル(5,000円~15,000円程度)

この価格帯は、主にペルチェ式の超小型モデルが中心です。

- 特徴: 最低限の冷却機能で、飲み物をちょっと冷やしたい、化粧品を一時的に保管したいといった用途に最適です。非常に軽量でコンパクトなので、気軽に持ち運びたい方や、まずはミニ冷蔵庫を試してみたいという方におすすめです。

- 注意点: 静音性や冷却能力はそこそこであることが多く、夏場など外気温が高い時期には物足りなさを感じるかもしれません。また、耐久性も価格相応のことが多いです。私が以前使っていたこの価格帯のモデルは、1年ほどで故障してしまいました。

2. 機能とデザインのバランス型(15,000円~30,000円程度)

この価格帯になると、コンプレッサー式も選択肢に入り、冷却性能や静音性が向上します。

- 特徴: 容量も10~20リットル程度のものが多く、デザイン性も豊富になってきます。耐久性も向上し、日常使いにも十分耐えられます。私が今使っているモデルもこの価格帯で、性能とデザインの両方に満足しています。多くの人にとって、最もバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

3. 高機能・高デザインの高級モデル(30,000円~)

- 特徴: 高い冷却性能と静音性を両立し、細部までこだわったデザインや、AI搭載、スマートフォン連携といったスマート機能を持つものもあります。ワインセラーとしても使えるような、温度管理に特化したモデルもこの価格帯に多く見られます。

- おすすめの人: インテリアにこだわりたい方、最先端の技術を楽しみたい方、長期的に安心して使えるハイクオリティなものを求める方に最適です。私が「もしもう一台買うならこれ!」と憧れているモデルは、まさにこの価格帯に集中しています。

ご自身の利用目的と予算をしっかり照らし合わせて、後悔のない選択をしてくださいね。

5.2 長期的に見て後悔しない投資とは

ミニ冷蔵庫は一度購入すれば、数年間使い続けるものですよね。だからこそ、「安いから」という理由だけで飛びつくのは、長い目で見ると損をしてしまう可能性があります。私が経験した例ですが、安価なモデルを購入した結果、すぐに故障してしまったり、電気代がかさんでしまったり、音がうるさくて結局買い替えることになったり…。結局、トータルで見ると、最初から少し良いものを買っておけばよかった、というケースが少なくありません。私が考える「長期的に見て後悔しない投資」とは、単に製品の価格だけでなく、その製品がもたらす「快適性」と「ランニングコスト」まで含めて考えることです。例えば、少し高価でも省エネ性能に優れたモデルを選べば、毎月の電気代が節約でき、数年後にはその差額で初期投資分が回収できることもあります。また、静音性の高いモデルを選べば、ストレスなく快適な毎日を送ることができ、この「心の平和」は何物にも代えがたい価値があります。信頼できるメーカーの製品を選び、しっかりとした保証期間があるかも確認することも大切です。何かあったときに、迅速なサポートを受けられるかどうかも、長期的な満足度を左右する重要なポイントです。結局のところ、本当に価値のある買い物とは、購入後の生活がどれだけ豊かになるか、どれだけストレスなく使えるか、という点にかかっているのだと、私はいつも感じています。

ミニ冷蔵庫をもう一段階賢く使う!意外な活用法と秘訣

ミニ冷蔵庫というと、どうしても「飲み物を冷やすもの」というイメージが強いですよね。私も最初はそうでした。でも、実際に使い始めてみると、そのコンパクトなサイズと手軽な設置場所という特性を活かして、想像以上に様々なものを収納できることに気づいたんです。特に、自宅での時間が増えた今、ちょっとした工夫で生活の質がぐっと向上する活用法があることを、ぜひ皆さんにも知っていただきたいです。私の友人は、夏場に常温で保管すると品質が落ちやすいサプリメントや、特定の温度で保管が推奨されている医薬品をミニ冷蔵庫に入れていると聞いて、なるほど!と感心したことがあります。また、美容に気を使っている方なら、化粧品専用のミニ冷蔵庫として活用するのもおすすめです。特にシートマスクや美容液は、冷やして使うと毛穴が引き締まる感じがして、私はもう手放せません。そして、もう一つ意外な活用法として、非常食や防災グッズの一部を保管する場所としても考えられます。停電時にも中身を比較的長く冷やしたまま保てるモデルを選べば、万が一の備えとしても役立ちます。このように、ミニ冷蔵庫は単なる「冷やす機械」ではなく、あなたのライフスタイルやニーズに合わせて、様々な可能性を秘めたパーソナル家電なんです。ぜひ、この記事を参考に、あなたのミニ冷蔵庫の活用法をもう一段階アップグレードしてみてくださいね。

6.1 化粧品やサプリメントの保管場所として

私がミニ冷蔵庫を購入して一番「買ってよかった!」と感じた意外な活用法が、化粧品の保管場所としての利用です。特に、夏場の暑い時期や、暖房の効いた冬の室内では、化粧水や美容液、乳液などが常温で放置されていると、品質が劣化してしまうことがあります。私は敏感肌なので、化粧品の品質管理には特に気を使っています。以前は、普通の冷蔵庫の野菜室に入れていたのですが、食品と一緒に保管するのは少し抵抗がありましたし、何よりキッチンまで取りに行くのが面倒でした。そこで、洗面台の近くに小型のミニ冷蔵庫を設置してみたところ、これがもう最高なんです!朝晩のスキンケアが本当にスムーズになりました。冷やされたシートマスクを顔に乗せた時のあのヒンヤリ感、毛穴がキュッと引き締まるような感覚は、一度体験したら手放せません。また、ビタミンC誘導体配合の美容液や、オーガニック系の化粧品など、温度変化に敏感なアイテムも安心して保管できるようになりました。サプリメントも同様で、光や熱に弱い成分のものは、ミニ冷蔵庫に入れておくことで鮮度を保ち、より効果的に摂取できると感じています。美容と健康を意識する方にとって、ミニ冷蔵庫はもはや必須アイテムと言えるかもしれません。

6.2 非常食や防災グッズの備蓄庫に

ミニ冷蔵庫の意外な活用法として、私が最近実践しているのが、非常食や簡易的な防災グッズの備蓄庫としての利用です。まさか冷蔵庫が防災に役立つなんて、と思うかもしれませんが、これが案外役立つんです。例えば、災害時に停電が起こった場合、通常の大型冷蔵庫はすぐに機能しなくなります。しかし、一部のミニ冷蔵庫、特に気密性の高いモデルや、電力消費が極めて少ないペルチェ式などは、停電後も比較的長時間、庫内の温度を保つことができる場合があります。私は、普段から口にしているが賞味期限が比較的長く、いざという時に調理せずに食べられるゼリー飲料や、栄養補助食品、あるいは水分補給のためのペットボトル水をいくつかミニ冷蔵庫に常備しています。また、非常時に必要な薬や、コンタクトレンズの保存液など、温度管理が重要なアイテムを保管しておくのにも適しています。もちろん、大型冷蔵庫のように何日も完全に冷え続けるわけではありませんが、数時間は安全な状態を保てるだけでも、非常時には大きなアドバンテージになります。さらに、ミニ冷蔵庫の周りには、LEDランタンや携帯ラジオ、モバイルバッテリーといった、すぐに取り出せる防災グッズをまとめて置いています。このように、普段使いしながらも、万が一の事態に備えられる「デュアルユース」の考え方でミニ冷蔵庫を活用することで、より安心感のある暮らしを送ることができると、私自身も強く感じています。

購入前の最終チェック!失敗しないためのメーカー選びと保証体制

ミニ冷蔵庫は、一度買えば数年は使うことになる家電製品です。だからこそ、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、最後の詰めが肝心です。特に、メーカー選びとアフターサービス、そして保証体制は、製品自体の性能と同じくらい重要な要素だと私は考えています。私も過去に、海外製の安価な家電で失敗した経験があります。故障した際に修理の依頼ができなかったり、問い合わせ窓口が非常に不親切だったりと、散々でした。その経験から、多少価格が高くても、やはり信頼できるメーカーを選ぶべきだと痛感しました。日本国内で長年の実績がある大手メーカーであれば、品質管理がしっかりしていますし、万が一故障した際にも全国各地にサービス拠点があり、迅速かつ丁寧なサポートが期待できます。これは、家電を長く安心して使い続ける上で非常に重要なポイントです。また、製品保証の期間や内容も必ず確認しましょう。多くの製品には1年間のメーカー保証が付いていますが、中には3年や5年といった長期保証を設けているメーカーもあります。初期不良だけでなく、数年後の故障リスクまで見越して保証が手厚い製品を選ぶことは、結果的に余計な出費を抑え、精神的な安心感にも繋がります。購入ボタンを押す前に、これらの「最終チェックポイント」を必ず確認し、賢いお買い物をしてくださいね。

7.1 実店舗で実物を確認するメリット

最近はオンラインショッピングが主流になり、家電もインターネットで購入することが増えましたよね。私もほとんどの家電はネットで買っています。しかし、ミニ冷蔵庫に関しては、もし可能であれば「実店舗で実物を確認すること」を強くおすすめしたいです。なぜなら、カタログやウェブサイトの情報だけでは伝わらない、大切な要素がたくさんあるからです。例えば、私が以前、ネットの画像だけでデザインに惹かれて購入したミニ冷蔵庫は、届いてみたら写真で見るよりも素材感が安っぽく、想像と違ってがっかりしたことがあります。実店舗では、実際に製品の質感や色合いを直接目で見て確認できます。マットな質感なのか、光沢があるのか、扉のヒンジはしっかりしているかなど、細部までチェックできるのは大きなメリットです。また、実際に扉を開け閉めしてみて、開閉のスムーズさや、ドアポケットの使い勝手、棚の高さなどを体感できるのも大きいです。私が何よりも重要視するのは、意外と見落とされがちな「運転音」です。お店の騒がしい環境下では分かりにくいかもしれませんが、もし電源が入っているモデルがあれば、耳を近づけてみて音の大きさを確認するだけでも参考になります。実際に目で見て、触って、五感で確かめることで、オンラインでは得られない確かな情報を手に入れ、後悔のない選択ができるはずです。

7.2 信頼できるメーカーと保証期間の重要性

ミニ冷蔵庫は、買って終わりではなく、毎日使うものですから、長く安心して使えるかどうかが非常に重要です。そのためには、「信頼できるメーカーを選ぶこと」と、「保証期間をしっかり確認すること」は絶対に欠かせません。私自身、以前、無名の海外メーカーの製品を「安いから」という理由だけで購入し、半年も経たずに故障してしまった苦い経験があります。その際、メーカーのサポート窓口に連絡してもなかなか繋がらず、修理を依頼することもできず、結局は粗大ごみになってしまいました。あの時の無駄になった費用と手間を考えると、本当に後悔しかありません。だからこそ、私は日本の大手家電メーカーや、ミニ冷蔵庫の分野で長年の実績があるメーカーの製品を選ぶことを強くおすすめします。例えば、PanasonicやSHARP、三菱電機といったブランドは、品質管理が徹底されていますし、万が一の故障の際も、全国規模のアフターサービス体制が整っています。修理部品の供給も安定していますし、専門の技術者が迅速に対応してくれる安心感は、価格以上の価値があります。また、製品保証の期間も必ずチェックしてください。一般的な家電は1年保証ですが、中にはメーカー独自の長期保証(3年~5年)を提供しているモデルもあります。故障はいつ起こるかわかりませんから、手厚い保証が付いている製品は、まさに「保険」のようなもの。購入時の初期費用だけでなく、長期的な安心感まで含めて賢く判断することが、真のコストパフォーマンスに繋がるのです。

おわりに

ミニ冷蔵庫選びは、単に「冷やす」という機能を超え、あなたのライフスタイルや日々の快適さに深く関わる大切な選択です。私がこれまで経験してきた成功や失敗談、そして細部にわたる比較検討を通じて、皆さんが後悔のない一台を見つけるための一助となれたなら、こんなに嬉しいことはありません。ぜひこの記事で得た知識をフル活用して、あなたの暮らしをさらに豊かにする理想のミニ冷蔵庫を見つけてくださいね。きっと、あなたの生活の質をグッと上げてくれるはずです!

知っておくと役立つ情報

1. 定期的なお手入れで冷却効率アップ!庫内や背面のホコリをこまめに拭き取ることで、無駄な電力消費を抑え、長く快適に使えます。

2. ドアの開閉は最小限に。頻繁な開閉は庫内温度を上昇させ、冷却に余計なエネルギーを使います。必要なものをまとめて取り出す習慣をつけましょう。

3. 冷却効率を最大化するなら、詰め込みすぎないこと。庫内の空気が循環するスペースを確保することで、全体を均一に冷やすことができます。

4. 車載用やポータブルタイプも検討を。キャンプや長距離ドライブ、災害時など、場所を選ばずに冷たいものが欲しい時に非常に便利です。

5. 最新モデルにはスマート機能も。スマートフォン連携で温度設定や通知を受け取れるタイプもあり、さらに便利に活用できます。

重要ポイントのまとめ

ミニ冷蔵庫選びで後悔しないためには、以下の点をしっかり押さえることが肝心です。* 容量とサイズ: 設置場所の採寸と、入れる物の種類・量を具体的にイメージし、少し余裕を持った容量を選びましょう。

* 静音性と電気代: 寝室や書斎で使うなら25~30dB以下の静音設計を重視。年間消費電力量を比較して省エネモデルを選ぶと、長期的に電気代を抑えられます。

* デザインと機能性: 部屋のインテリアに合うデザインを選び、扉の開閉方向や棚の配置など、使い勝手も確認しましょう。

* 冷却方式: しっかり冷やしたいならコンプレッサー式、静音性最優先ならペルチェ式。それぞれのメリット・デメリットを理解して選びましょう。

* 価格と投資価値: 初期費用だけでなく、長期的な快適性やランニングコスト、そして信頼できるメーカーと保証期間を考慮して賢く投資しましょう。

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: 限られたスペースに置くミニ冷蔵庫、サイズ選びで失敗しないためのコツはありますか?

回答: はい、これ、本当に大事なポイントなんです!私も以前、サイズを測ったつもりでも、いざ届いてみたら「あれ?」ってなった経験があって。まず、冷蔵庫本体の「外寸」だけじゃなく、ドアを開けた時にどれくらいスペースが必要か、そして冷蔵庫の背面や側面からどれくらい熱を逃がすスペースを確保しなきゃいけないか、これを見落としがちなんです。壁にぴったりくっつけちゃうと、放熱ができなくて故障の原因になったり、電気代が高くなったりすることもあるんですよ。それから、意外と見落としがちなのが「中に入れるもの」のサイズ。500mlのペットボトルや牛乳パック、化粧水のボトルなんかを実際に並べてみて、本当に必要な「庫内容量」をイメージしてみてください。私も「これくらい入るだろう」と安易に考えて、結局入れたいものが入りきらなかった…なんて失敗をしたことがありますから、ちょっと手間でも使うシーンを具体的に想像してみるのが、後悔しない一番の近道だと思いますね。

質問: 昔のモデルと比べて「進化がすごい」とのことですが、具体的に今のミニ冷蔵庫にはどのような便利な機能や特徴がありますか?特に静音性や省エネ性が気になります。

回答: ええ、本当に隔世の感がありますよ!私が学生時代に使っていたのは、正直「冷えればいい」だけのガタガタうるさいタイプでしたから(笑)。今のモデルは、まず「静音性」が格段に向上していますね。寝室や集中したい書斎に置いても気にならない、図書館レベルの静けさを実現しているものも増えました。これは、コンプレッサーの改良や、ペルチェ式(熱電冷却)の採用によるものが多いんです。ペルチェ式はファンが回る音はしますが、コンプレッサーのような低周波の振動音が少なく、個人的にはより静かに感じますね。次に「省エネ性」ですが、インバーター搭載モデルが増えたことで、必要な時だけ効率的に冷やすことができるようになりました。電気代を気にせず24時間つけっぱなしにできるのは、本当に助かります。加えて、デザイン性の高さも特筆すべき点です。インテリアに馴染むマットな質感のものや、レトロな雰囲気のカラー、ガラスドアで中身が見えるタイプなど、選ぶのが楽しくなるくらいバリエーション豊かになりました。AIが庫内の在庫を管理してくれたり、スマホと連携して温度調整ができるようなスマート機能まで登場していて、もう「家電」というより「ライフスタイルを豊かにするツール」って感じですよ。

質問: 賢い選び方を知っておくことが大切とのことですが、購入前に確認すべきポイントや「これじゃない!」と後悔しないためのコツを教えてください。

回答: はい、これ、私もたくさん失敗してきたからこそ、声を大にして言いたいんです!まず一番大事なのは、「何を入れたいか、何のために使うか」を具体的にイメージすること。飲み物だけならドアポケットの形状も重要だし、化粧品を入れるなら温度設定が細かくできるかどうかもチェックしたいですよね。私の友人は「化粧品用」って買って、いざ使ってみたら温度が高すぎてガッカリしてましたから…。次に、見落としがちなのが「使用場所の環境」です。特に夏場など、部屋の温度が上がりやすい場所に置くなら、冷却能力がしっかりしているか、放熱スペースを十分に確保できるかを考えてください。そして、やっぱり「音」!いくらスペック上で静かでも、実際に使う部屋の広さやレイアウトで聞こえ方は変わります。家電量販店で実物を見たり、YouTubeなどで実際の動作音を聞いてみるのもアリです。最後に、価格だけでなく「年間の電気代目安」をチェックすること。安いからと飛びついたら、電気代で結局高くついた、なんてことにもなりかねません。長く使うものだからこそ、レビューサイトで実際の使用感を調べたり、メーカーのサポート体制を確認したりするのも、安心して使う上でとっても大切ですよ。

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

미니 냉장고 추천 – Yahoo Japan 検索結果